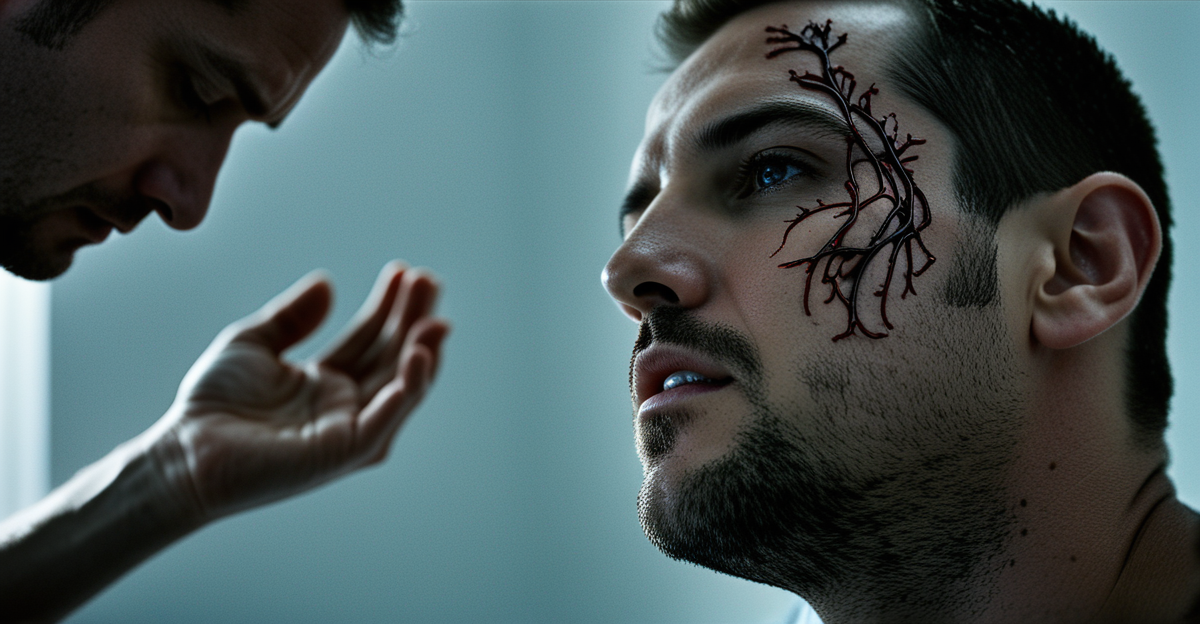

Aperçu des conséquences neurologiques liées aux traumatismes

Les traumatismes englobent une vaste gamme d’atteintes, depuis les chocs légers jusqu’aux lésions cérébrales sévères. Ils peuvent se diviser principalement en traumatismes crâniens fermés, où le crâne reste intact, et ouverts, avec une pénétration ou fracture. Ces traumatismes sont à l’origine de conséquences neurologiques variées, telles que les commotions cérébrales, les hématomes intracrâniens, ou encore les lésions axonales diffuses.

La reconnaissance précoce des symptômes est cruciale pour éviter la progression vers des troubles neurologiques durables. En effet, des signes comme les maux de tête persistants, des troubles cognitifs ou des troubles moteurs doivent être promptement identifiés lors de l’exploration neurologique. Cela permet d’instaurer un suivi adapté et d’anticiper les séquelles potentielles.

A découvrir également : Le Manuel Indispensable du Virologue : Votre Guide Complet pour Exceller dans le Domaine

L’incidence des affections neurologiques post-traumatiques est significative, avec un impact considérable sur la qualité de vie des patients. Ces affections peuvent entraîner des déficits cognitifs, des troubles comportementaux, voire un handicap permanent. Leur prise en charge repose sur une compréhension approfondie des mécanismes physiopathologiques qui suivent le choc, afin d’optimiser la rééducation et d’adapter les traitements neurologiques.

Manifestations cliniques et symptômes des affections neurologiques post-traumatiques

Les symptômes neurologiques après un traumatisme peuvent être très variés. Souvent, ils se manifestent dès les premières heures suivant le choc, mais certains troubles peuvent apparaître plus tardivement, compliquant ainsi leur identification. Parmi les manifestations cliniques les plus fréquentes, on trouve :

A découvrir également : Exploration de la Virologie : Votre Guide Indispensable pour Comprendre les Infections

- Les céphalées persistantes, souvent décrites comme lancinantes ou diffuses.

- Les troubles cognitifs, incluant des difficultés de concentration, de mémoire, ou un ralentissement mental.

- Les troubles moteurs, comme une faiblesse musculaire ou des troubles de la coordination.

- Les troubles sensitifs, tels que des engourdissements ou des douleurs inhabituelles.

- Des troubles de l’humeur ou du comportement peuvent également survenir, reflétant l’impact neurologique du traumatisme.

L’identification des troubles est d’autant plus essentielle qu’elle permet de différencier les symptômes dus à un traumatisme aigu, comme une commotion cérébrale, de ceux qui deviennent chroniques, tels que les syndromes post-commotionnels. Par exemple, une altération temporaire de la conscience ou un état confus sont typiques d’un choc sévère immédiat, tandis que des troubles cognitifs persistants ou une irritabilité chronique suggèrent des affections résultant des chocs prolongées.

Cette distinction clinique repose sur une exploration neurologique rigoureuse et répétée afin de surveiller l’évolution des symptômes. Une observation attentive des signes neurologiques permet aussi d’éviter des complications graves telles que les hématomes ou les lésions axonales diffuses. Ainsi, la vigilance portée aux symptômes neurologiques post-traumatiques constitue un pilier fondamental pour une prise en charge adaptée et une réhabilitation réussie.

Approches diagnostiques des séquelles neurologiques d’un traumatisme

L’exploration neurologique joue un rôle central dans le diagnostic des séquelles liées aux traumatismes. L’évaluation doit débuter par une anamnèse détaillée, recueillant l’historique du traumatisme et les symptômes actuels. Cette étape est essentielle pour orienter les examens complémentaires, car les affinements cliniques permettent d’identifier précisément les affections résultant des chocs.

Parmi les outils diagnostiques, la neuroimagerie occupe une place prépondérante. Le scanner cérébral est souvent privilégié en urgence pour détecter rapidement des hémorragies ou fractures osseuses. Pour une analyse plus fine des tissus neuronaux, l’IRM (imagerie par résonance magnétique) est recommandée, notamment pour visualiser les lésions axonales diffuses ou les contusions. Ces examens contribuent à mieux comprendre l’étendue et la localisation des lésions, ce qui influence directement le plan thérapeutique.

En complément, les tests neuropsychologiques fournissent une évaluation approfondie des fonctions cognitives et comportementales. Ce diagnostic neurologique spécifique permet d’objectiver les troubles subtils, souvent absents des images mais perceptibles par l’analyse des performances au niveau mnésique, attentionnel ou exécutif. Des échelles standardisées facilitent cette évaluation, garantissant une prise en charge adaptée et personnalisée.

Enfin, l’examen clinique spécialisé reste indispensable tout au long du suivi. La répétition des évaluations neurologiques permet de surveiller l’évolution des symptômes et d’ajuster les traitements en fonction des réponses observées. Ainsi, une démarche diagnostique rigoureuse et multimodale est incontournable pour appréhender pleinement les conséquences neurologiques des traumatismes.