Fondements de la virologie : définitions et histoire

La virologie est la science qui étudie les virus, agents infectieux microscopiques dépourvus de vie propre hors d’un organisme hôte. La définition précise permet de comprendre leur rôle essentiel dans la santé humaine, notamment en tant qu’agents pathogènes. Son importance grandit face aux nombreuses maladies virales, poussant la recherche à évoluer constamment.

L’histoire de la virologie commence au XIXe siècle, avec la découverte des virus grâce à la filtration bactérienne. Cette avancée majeure a permis d’isoler des agents infectieux plus petits que les bactéries, changeant la compréhension des maladies infectieuses. À partir de là, l’évolution de la recherche virale a connu plusieurs phases, de l’identification des virus spécifiques à la compréhension de leur structure et de leur cycle de réplication.

Lire également : Conséquences Neurologiques des Traumatismes: Explorer et Soigner les Affections Résultant des Chocs

Aujourd’hui, la virologie s’impose comme une discipline fondamentale dans les sciences médicales pour élaborer des traitements antiviraux et des vaccins efficaces. Elle mobilise de nombreuses techniques modernes pour surveiller, prévenir et contrôler les infections virales, rendant ainsi la définition même de la virologie incontournable pour tous ceux qui souhaitent comprendre la dynamique des maladies actuelles.

Classification et types de virus

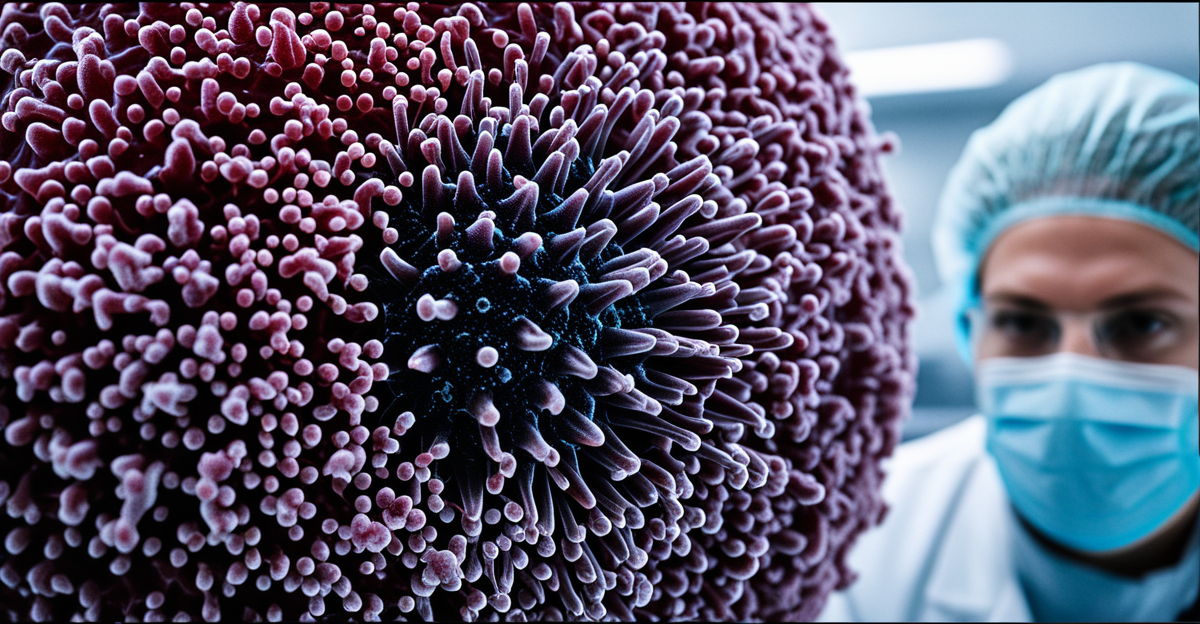

Les virus se distinguent selon plusieurs critères essentiels qui définissent leur classement scientifique. Parmi les principaux facteurs utilisés pour la classification, on trouve la nature de leur matériel génétique (ADN ou ARN), la forme de leur capside, la présence ou non d’une enveloppe lipidique, ainsi que leur mode de réplication. Ces critères permettent de regrouper les virus en familles virales distinctes, chacune possédant des caractéristiques spécifiques.

Lire également : Le Manuel Indispensable du Virologue : Votre Guide Complet pour Exceller dans le Domaine

Parmi les familles virales les plus courantes, on trouve les Herpesviridae, responsables de l’herpès, les Retroviridae tels que le VIH, et les Coronaviridae, connus pour inclure des virus émergents comme le SARS-CoV-2. Ces familles illustrent la diversité des virus et leur capacité à infecter différentes cellules hôtes avec des impacts variés sur la santé.

Des exemples de virus majeurs issus de ces familles sont le virus de la grippe (famille Orthomyxoviridae), le virus Ebola (famille Filoviridae), et le virus de l’hépatite B (famille Hepadnaviridae). Comprendre cette classification est crucial pour développer des stratégies adaptées de prévention et de traitement, car elle guide également la recherche virale dans ses efforts pour maîtriser les infections virales.

Mécanismes d’infection virale

Le cycle viral commence lorsqu’un virus réussit à pénétrer dans une cellule hôte. Cette étape, appelée fixation, dépend de la reconnaissance spécifique entre les protéines virales et les récepteurs cellulaires. Une fois à l’intérieur, le virus libère son matériel génétique, déclenchant sa réplication. Le virus utilise alors la machinerie cellulaire pour produire de nouveaux composants viraux : génome, protéines structurales et enzymes.

L’assemblage des nouvelles particules virales aboutit à la formation de virions matures, prêts à sortir de la cellule. Cette sortie, ou libération, peut se faire par bourgeonnement (souvent pour les virus enveloppés) ou par lyse cellulaire, où la cellule hôte éclate, libérant ainsi les virus. Ce processus est répété, favorisant la propagation des virus au sein de l’organisme et parfois dans la population.

Les modes de transmission varient : contact direct, gouttelettes, voie aérienne ou vecteurs biologiques. Chacun de ces mécanismes influence la rapidité et l’étendue de la diffusion virale. Comprendre ces étapes du cycle viral est incontournable pour développer des stratégies efficaces d’arrêt de l’infection et limiter la contagion.

Prévention et protection contre les infections virales

La prévention des infections virales repose sur des mesures simples mais essentielles. L’application rigoureuse des règles d’hygiène, comme le lavage fréquent des mains à l’eau et au savon, limite la transmission. L’utilisation de barrières physiques, telles que les masques ou les gels hydroalcooliques, protège efficacement contre la contamination par voie aérienne ou par contact direct. Ces actions réduisent la propagation des virus dans la communauté.

La vaccination joue un rôle pivot dans la protection contre les infections virales. En stimulant le système immunitaire, elle prépare l’organisme à reconnaître et neutraliser rapidement un virus spécifique, ce qui diminue significativement le risque de maladie grave et freine l’épidémie. Par exemple, les campagnes de vaccination contre la grippe ou la Covid-19 illustrent bien cette importance stratégique.

Outre l’hygiène et la vaccination, les précautions individuelles, comme éviter les rassemblements durant une épidémie et isoler les malades, complètent la prévention. La sensibilisation collective et le respect de ces mesures renforcent la lutte contre les virus. Adopter ces protections est un acte citoyen qui aide à préserver la santé publique et à limiter les impacts des infections virales.

Vocabulaire essentiel et concepts clés de la virologie

La terminologie virologique est indispensable pour décrypter le monde complexe des virus. Comprendre les concepts de base facilite l’assimilation des mécanismes d’infection et des stratégies de lutte. Par exemple, la notion de mutation désigne une modification du matériel génétique viral, pouvant affecter la virulence ou la résistance aux traitements. Cette capacité d’adaptation explique en partie la difficulté à contrôler certains virus.

Le terme incubation décrit la période entre l’entrée du virus dans l’organisme et l’apparition des premiers symptômes. Cette phase est cruciale car le virus peut se propager sans être détecté, ce qui complique la prévention. L’immunité, quant à elle, fait référence à la capacité du système immunitaire à reconnaître et éliminer le virus, soit naturellement, soit via la vaccination.

D’autres termes essentiels incluent la capside, l’enveloppe lipidique et le récepteur cellulaire, qui participent aux étapes d’infection. Maîtriser ce lexique offre une base solide pour aborder la virologie avec rigueur et clarté. Ainsi, acquérir ce vocabulaire est une étape clé pour mieux comprendre les informations scientifiques et pour participer de manière éclairée aux débats sur la santé publique.

Foire aux questions et idées reçues sur les virus

Découvrez les réponses précises aux questions fréquentes qui entourent la virologie. Une question souvent posée est : Un virus peut-il survivre longtemps sur les surfaces ? La réponse repose sur le type de virus et les conditions environnementales. Certains virus enveloppés, comme le SARS-CoV-2, survivent quelques heures, tandis que d’autres, non enveloppés, peuvent persister plusieurs jours. Cette différence influence directement les mesures de prévention.

Une idée reçue courante affirme que les virus sont tous dangereux pour l’homme. En réalité, de nombreux virus n’infectent pas l’humain et restent inoffensifs, soulignant l’importance de la définition précise en virologie. Par ailleurs, il est erroné de croire que les antibiotiques guérissent les infections virales : ils ciblent les bactéries, pas les virus, ce qui explique pourquoi les traitements antiviraux sont nécessaires.

Enfin, l’évolution de la recherche virale dément l’idée que l’on ne peut rien faire contre les virus. Au contraire, la découverte de vaccins et d’antiviraux montre que la science progresse chaque jour. Ces connaissances permettent de répondre aux craintes et de combattre efficacement les virus grâce à des stratégies rigoureuses et validées.